人間の一生はよかれ悪しかれ当人の思惑を超えがちのものらしい。

(*川崎長太郎『路傍』より)

未来など予測できないのに、自分の力(自由意志)で未来を掴み取れ、変えられると考えてしまうのが人間の性(サガ)だと思う。例えば博打などをやる人間には、余りにもハズレ続けると、それ以上に、天が悪さをして自分の予想に反するように操作しているのではないかと非合理的なことを考えて、天に唾するのである(誰かに責任を委ねる)。そして、「何でこうなるの」、と思惑通りにいかない世を怨むのである(ルサンチマン)。しかし、面白いもので、人間は思い通りにいかない世(ハズレ)には敏感だが、スムーズな世(アタリ)には、計算通りで、当たり前で、最初の思惑などには鈍感になり気にしなくなるものである(未来を自分の意志で掴んだという錯覚が起こるため)。故に、人間の一生は、思惑を超えがちなのではなく、思惑が外れた時(悪しかれの時)にだけ思惑を超え、思惑通り(よかれ)のときには以前の思惑など何も気にしなくなるものなのである。故に川崎先生には失礼だが、よかれは思惑を超えず、悪しかれだけが思惑を超えるような気がするのだが如何だろうか。

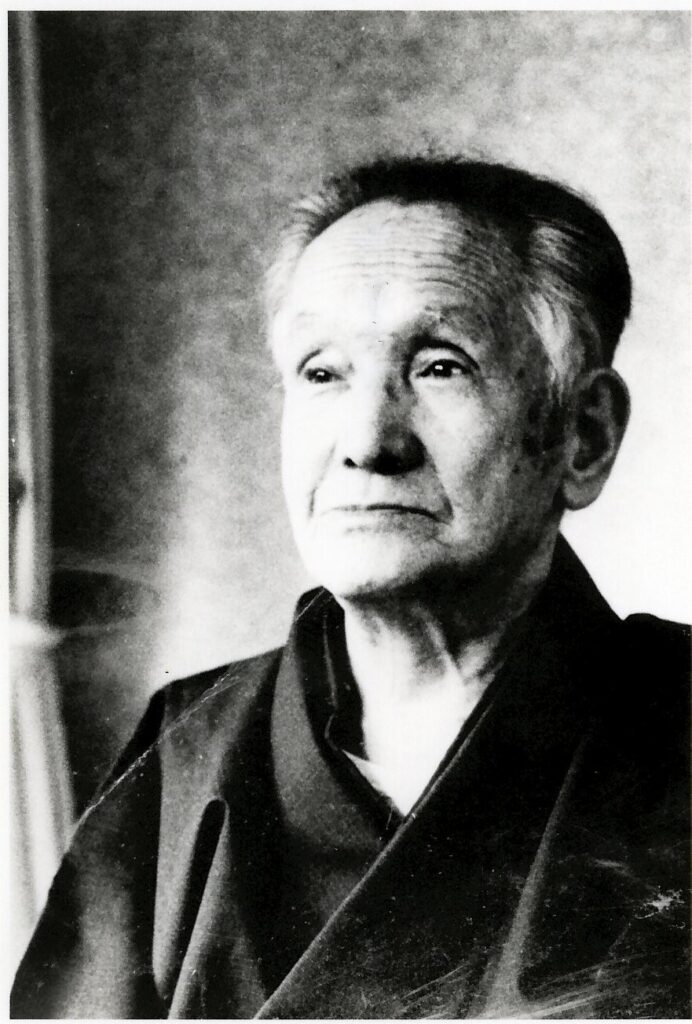

川崎長太郎(かわさき ちょうたろう)

1901~1985年、享年83。神奈川県出身。小田原中学校中退。小説家。家業の魚屋を手伝ったりするかたわら、「民衆」の同人になり、詩作などを発表したりした。1922年に上京、翌年、岡本潤、萩原恭次郎らと詩誌「赤と黒」を創刊し、アナーキーな詩を発表していたが、関東大震災後、無政府主義の運動から離れ、1925年、徳田秋声の世話で私小説「無題」を発表して文壇に認められた。その後プロレタリア文学の台頭などのために長らく不遇であったが、第二次世界大戦が終わって、「抹香町」(1950年)などの小田原の娼婦との交渉を素材とした作品を書き、ブームを巻き起こすに至った。半世紀に亘る私小説に徹した作家の一人としての創作活動が評価され、1977年、第25回菊池寛賞を受賞。著書に『裸木』『浮草』『女のいる自画像』『女のいる暦』『忍び草』『幾歳月』『淡雪』『夕映え』『老残/死に近く 川崎長太郎老境小説集』『泡/裸木 川崎長太郎花街小説集』など多数。『川崎長太郎自選全集』の刊行によって、1981年、第31回芸術選奨文部大臣賞を受賞した。(P+D BOOKより)