「わかっていてやらないのは、わかっていないのである」

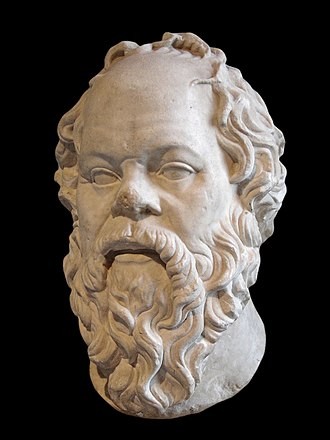

(*ソクラテス)

<排外的な人間>に厳しい人に尋ねた。「欧米が移民対策でどんなに苦しんでいるのかは知っているよね」「そりゃ知っているよ、でもね、今、特にブルーカラーは人手不足で大変なんだ」 「それでは、このまま野放図に外国人を入れたら、とんでもない問題(特に財政問題)がどんどん起こることも承知の上なんだね」 「そりゃ、そうだよ」

<消費税をなくせという人間>に尋ねた。「消費税をなくしたら、失われた財源はどうするの」 「どこかを引き締めて、それに充てればいいんだよ」 「でも引き締められた方は、怒り心頭だよ、そして、その皺寄せはまた国民にくると思うよ、それも承知のうえなんだ」 「そらりゃ、そうだよ」

今から30数年前に実際にあった対話

文科省(その当時文部省)の役人に「何か最近、どんどん新しい大学できますね」 「教育の重要性を考えると、大学もどんどん大衆に門戸を開かなければならないからね」「でも、今後、子供がどんどん減ってゆくので、大学に行く人もすくなくなり、普通に考えれば、経営が危なくなるのではないですか」「でも、地方自治体では、大学を移転してくれとか、作ってくれという要望が多いのよ、町興しにもなるしね」 「それでは、経営が危うくなった時には、国がちゃんと責任をとると」 「そりゃそうだよ」

それから30数年がたったが、この大学創設に関わった役人は、すでに引退し、恩給をもらいながら悠々自適の暮らしをしているのである。責任とは何なのだろうか。

わかってやるのは、確信犯というのである。

*ソクラテス(ソークラテース、英語: Socrates)、紀元前470年頃 – 紀元前399年、アテナイ出身の古代ギリシアの哲学者である。西洋哲学の基礎を築いた人物の1人として、特に、西洋道徳哲学(倫理学)の伝統における最初期の道徳哲学(倫理学)者。自らでは著述は残しておらず、弟子のプラトンやクセノフォンの著書から、その思想が知られている。