アル中である。

毎日日が暮れると酒に走り、今は昼間も事あるごとに、何らかの理由をつけて(都合のよい)飲んでしまうことが多い。タバコはふっとしたきっかけで12年前に止めることができたが、酒はダメである。と言うか私にとって酒の無い人生など、クリープの無い何とかやらではないが、<気>の抜けたサイダーのような味気ないものだと思っている。

ただ私の場合アル中でも<ここまでは>と、この一線を超えたら<マズイ>なとい意識が常に<ある>から良いが(体験で)、ただいつか気持ちが折れ本格化するかもしれない恐怖は抱いている。

そして私の中に、そういう人々(アルコール中毒者)をもっとその渦(アルコールに引き込む)に巻き込んでしまうイネーブラー(Enabler)※1的なところがあると、ある精神科医に言われた時はただただ唖然とした。

精神科医が言ったように、私の前には、常に本格化アル中予備軍が現れていたような、いるような気がする(ほとんどはかつて羽振りがよかったこともあり、私に近づけばタダ酒が飲めると思い寄ってきたと思うが)。故に、数人のアルコール依存症が本格的に中毒者(病人)になっていく経緯を目の当たりにした。

作家の安倍譲二氏は「アル中は、薬中(覚せい剤)よりもたちが悪く、悲惨である」と語っていたが、私のそばに薬中がいないので何とも言えないが、アル中の末期患者(全て荼毘に服した)を見た経験から、彼の言葉は確かだと思うのである。

- 飲む場所ならどこでもついてくる。

- 固形物が喉を通らなくなり、ほとんど少々のツマミで酒を飲むようになる。

- 米を食べる時は、納豆やメカブ等のネバネバ、生卵、お茶などで流し込むようにしてしか食べない。

- 飲んでない時には<活気>がなくなり、顔に<正気>がなくなる。

- 酔うと、所構わずオシッコを、酷い時は大便まで漏らしてしまう。

- 幻覚、妄想が頻繁に起こってくる。強迫神経症の症状。

- 夢遊病者のように、外を徘徊しだす。

1、2、3、4は末期に入る兆候で、5、6、7はすでに末期。薬中末期と同じ症状である。

末期に入ると、完全に断酒しなければ寿命は5年ほどである(しかし、薬は手に入れるのは手こずるだろうが、酒はどこでも簡単に手に入るのである。断酒などできるわがない)と医者に聞いたが、確かに私の周りの末期アル中病者は、皆4、5年で旅立ってしまった。その原因は私にもあるのである。私が誘い出して飲みに連れて行かなければと……。しかし、飲みたくて私に近づいてくるのである。断固あいつとは飲まないという意志を持てばと……。しかし、私も呑み助なのである。金の切れ目が縁の切れ目ならぬ、酒の切れ目が縁の切れ目なのか、何とも果敢ないものである。

「十郎さん、あなたが彼を救いたいなら縁を断ちなさい。そして彼の家族にすべてを委ねなさい。」そして縁を断ち切ることができず、私は彼が欲するままに飲ませたのである。

「好きな酒を好きなだけ飲んで、良い人生だったのではないか」と慰めてくれる人がいるが、今でもどうにかできなかったと時々情けなく思う。

日本社会は酒に甘いと言われるが、まだまだ末期アルコール中毒者の恐ろしさを理解していないような気がする。自分が仕出かしてしまったこと、私もそうだが、その<恐ろしさ>を認識しつつ、失われた週末※2ならぬ、人生の終末にならないように、昼酒ならぬコロナ自粛酒で、失業者とアル中だらけのニッポンにならにならぬよう楽しい酒を飲むべきなのである。

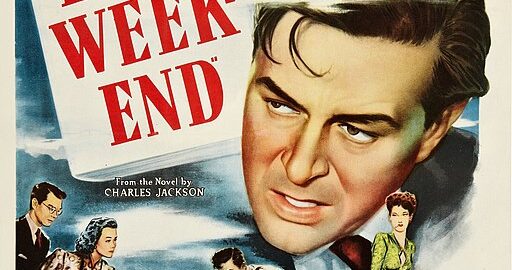

※2「失われた週末」 ビリー・ワイルダー監督、レイ・ミランダ主演、1945年アカデミー賞作品賞受賞映画。売れない小説家はひどいアルコール依存症で実兄や恋人の協力も無に終わる。酒欲しさに他人の鞄に手を出し、商売道具のタイプライターを質に入れ、やがて病院に収容され、そこを脱走すると幻覚に悩まされるようになり、ついにはピストルで自殺未遂。アル中病者の内面の葛藤を描いたリアリズム映画の傑作。

投稿記事