「余は今まで禅宗のいはゆる悟りという事を誤解して居た。悟りという事は如何なる場合にも平気で死ねる事かと思って居たのは間違ひで、悟りという事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であった。」

(『病状六尺』 正岡子規*)

17年間営んでいた会社を畳んだ時、所持金が130円だった。10万や20万を人から平気で借りていた人間も落ちるところまで落ちると1,000円の金も借りられなくなるものだなと、ただ茫然とした。とりあえず仕事をしなければと、しかし、仕事の面接を受けにゆくのにも交通費がない。川崎の会社まで20キロメートル歩く。成人してからはじめて涙をながした。コンビニ強盗でもと、このまま六郷の橋から飛び降り自殺でもと、考えたが一線を越えられない。その時に出会ったのが、この言葉だった。単純なもので、生きようとする意志が湧いてきたのである。この言葉に出会ったために、現在の私が<今、居る>のである。

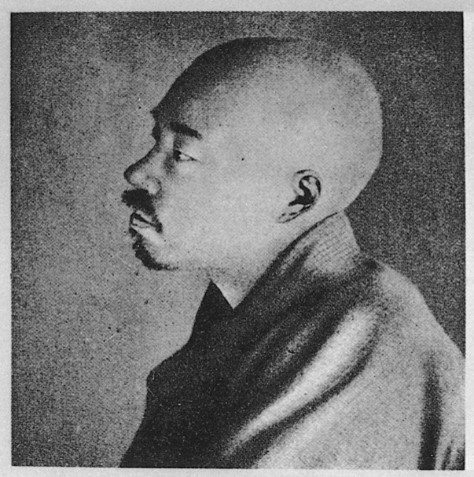

正岡子規(まさおか・しき)

慶応3(1867)年- 明治35(1902)年愛媛県松山生まれ、日本の俳人、歌人、国語学研究家。子規は筆名で、本名は正岡常規(まさおか つねのり)。幼名を處之助(ところのすけ)、後に升(のぼる)と改める。 俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面にわたり創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治を代表する文学者の一人。『墨汁一滴』『病狀六尺』『仰臥漫録』は子規の三部作とされ、一冊本が講談社学術文庫で刊行(1986年)されている。